Dialogue de Jean-Pierre Velly avec Jean-Marie Drot

Catalogue de la Villa Médicis, 1993, Fratelli Palombi.

Entretien de 1989.

C’est à Formello, en terre étrusque, que pour la première fois j’ai rencontré Jean-Pierre Velly. Depuis longtemps, j’avais envie de le connaître. Très précisément je revois son atelier d’alchimiste : y était rassemblés mille objets hétéroclites, un bric-à-brac digne du marché aux puces de la Porta Portese. Des ossements de taupes, de mulots. Des ailes de libellules. Des squelettes en dentelle, des restes de petits oiseaux des champs et des bois…

Après sa mystérieuse disparition, j’ai organisé à la Villa Médicis, en octobre 1993, une exposition de ses œuvres ; quelques mois plus tôt, j’avais enregistré avec lui une amicale conversation. J’appuie sur la touche du magnétophone. J’écoute :

J.M.D. Jean-Pierre Velly, vous êtes peintre, graveur, aquarelliste. Vous avez été pensionnaire de la Villa Médicis en 1967, c’est-à-dire deux ans avant la suppression des Prix de Rome par André Malraux.

J.P.V. Aussi puis-je dire, avec une certaine ironie : « Je suis en ce qui concerne la gravure le premier et le dernier grand prix de Rome. »

J.M.D. Quelle était la vie des pensionnaires, en ce temps-là ?

J.P.V. Je venais juste de terminer mes études aux Beaux-Arts et à l’Ecole du Louvre. Tout à coup, me retrouver à la Villa, ce fut comme si j’avais été transporté au paradis. A cette époque l’Académie de France à Rome ressemblait beaucoup à un couvent laïc, mais pour moi c’était aussi un lieu sacré. Durant des mois et des mois, j’ai été confronté avec moi-même : travailler ou musarder ? M’adapter ou résister à la fascination de Rome ? Être solitaire ou nouer des relations amicales avec les artistes italiens ? Apprendre ou non leur langue ? En fait, je l’ai su plus tard, tout ne dépendait que de moi.

J.M.D. En 1967, les pensionnaires de la Villa avaient-ils encore des obligations contractuelles ?

J.P.V. Aucune: les « envois de Rome » n’existaient plus. Balthus, notre directeur, nous faisait une totale confiance. Par exemple, si un architecte souhaitait passer quelques mois aux Etats-Unis, sans problème il pouvait s’y rendre. Il en était de même pour tous les autres pensionnaires peintres, musiciens, graveurs en taille-douce, graveurs sur médailles. Si pour certains d’entre nous le séjour devenait pesant, nous pouvions nous évader dans les Abruzzes ou retourner en France. Avec la bénédiction de Balthus. En principe, le règlement de l’Académie de France à Rome interdisait ces sortes de caprices, mais Balthus nous ouvrait la porte. Toujours.

Personnellement je n’ai guère bougé. J’ai travaillé dur. Avec mon «Prix de Rome» une manne était tombée du ciel. A Paris, je vous l’avoue, je vivotais dans une situation inconfortable; aussi recevoir soudain 500.000 lires chaque mois relevait du miracle. Mon bonheur allait durer trois ans et quatre mois - telle était la durée de la bourse d’un pensionnaire. J’avais un atelier pour travailler. Un pavillon et de l’argent pour vivre. Un directeur inoubliable. Que demander de plus ?

J.M.D. Parlons un peu de Balthus. Mais quel Balthus ? Le directeur qui a restauré la Villa Médicis ? Ou le Balthus peintre ?

J.P.V. Avec Balthus les frontières ne sont pas précises. Le «restaurateur» a rendu la Villa à une authenticité que je qualifierais d’imaginaire car Balthus ne s’enfermait jamais dans le carcan des codifications historiques. Cette tâche titanesque l’a complètement absorbé, au point que pendant ces seize années à la Villa il a rarement pu peindre et à peine dessiner.

Avec nous, Balthus était profondément humain, tolérant et plus que tout respectueux de notre travail. Il n’intervenait pas. Il ne nous jugeait jamais. Avec le recul du temps, je ne parviens plus à dissocier l’homme de l’oeuvre. Artiste d’une extrême rigueur il n’a jamais fait aucun compromis. Il est un maître ; pour moi, un maître c’est celui qui a le courage d’aller jusqu’au bout de lui-même. Plus le terrain d’où surgit la pensée est humain et fertile, plus la pensée sera profonde, plus grande sera l’authenticité. Quand je vois une toile de Balthus, je me dis : « ici nulle tromperie, nulle tricherie ». Nous sommes loin du peintre fabriqué. Nous sommes en présence d’un artiste essentiel. Que raconte Balthus ? Bien au-delà des portraits de fillettes (auxquels les imbéciles tentent toujours de le restreindre) Balthus nous raconte la naissance et la mort, avec une très grande souffrance tranquille. Comme le dit Corbière : « J’ai laissé ma peau à chacun de mes oripeaux ». Pour moi, Balthus c’est la grande voix du solitaire.

J.M.D. Quels sont pour vous, à côté de Balthus, les grands créateurs du XXème siècle?

J.P.V. Giacometti, sans aucun doute ; le de Chirico d’avant trente ans, (il a ouvert une porte et je ne sais ce qu’il a pu voir, mais il l’a aussitôt refermée); le jeune Dalì, Morandi, Bacon qui a su se montrer nu. Lui aussi est un grand.

J.M.D. Après votre séjour à la Villa, vous ne rentrez pas en France, vous décidez de rester en Italie ; vous vous installez avec votre famille à Formello, une petite bourgade étrusque à 25 kilomètres environ de Rome. C’est là qu’aujourd’hui encore vous travaillez. Vous tentez de vous organiser non seulement un exil, mais si je puis dire, une greffe.

J.P.V. Je finissais mes trois ans et quatre mois à la Villa Médicis quand je me suis interrogé avec Rosa, ma femme: « On rentre à Paris ? » (C’est ce que font normalement les pensionnaires, non ?) Je me suis dit : « Paris c’est très bien, mais pourquoi ? Qu’est-ce que j’aurai de plus à Paris qu’ici? Les lieux géographiques les plus importants sont les lieux mentaux. La géographie mentale, et non pas la géographie terrestre. En Italie, je n’ai pas eu l’impression d’être en pays étranger ».

J.M.D. Vous avez appris la langue ?

J.P.V. J’ai appris l’italien en sortant de la Villa; je le parle toujours très mal mais je respirais un air de liberté qui était à moi, je me sentais bien et ma femme aussi. Après avoir vécu à la Villa, dans ce parc immense, loin de nous l’idée de trouver une location au coeur de Rome. Nous avons cherché aux alentours, un petit pays, pas très loin, accueillant comme l’était alors Formello. C’est banalement simple. Sans problème de patrie, de France, d’Italie. Je dois ajouter aussi que j’ai eu la chance de rencontrer un marchand (même s’il n’aime pas ce terme), un « gallerista» romain au sens vrai qui aime son travail et qui m’a donné les possibilités de vivre en paix, je veux parler de la galerie «Don Quichotte» et de mon ami Giuliano de Marsanich.

J.M.D. Mais revenons un peu à ce que l’on pourrait appeler : «petite méthode pour un Breton qui veut vivre en Italie».

J.P.V. Vous savez, je suis un Breton de la côte ; c’est-à-dire près de la mer. Tous les peuples qui vivent sur la mer regardent l’horizon. Étendons ces concepts de mer et d’horizon. Comme je vous le disais auparavant, les lieux géographiques sont mentaux: c’est la femme que vous aimez; c’est votre enfant ; c’est votre ami, mais en Europe, les arbres sont tous à peu près les mêmes...

J.M.D. Parlons de votre travail. Un jour, je suis allé vous voir à Formello et dans votre maison j’ai eu la sensation d’entrer directement dans une de vos gravures : la disposition des lieux, des objets, le petit labyrinthe, l’escalier assez raide, la grande chambre-atelier. . . Je me suis demandé si la gravure n’est pas plus encore que les autres arts quelque chose qui se passe uniquement dans la tête ?

J.P.V. Je suis absolument d’accord avec vous. Non seulement la gravure, mais la peinture, la musique, l’écriture, l’architecture... Tout se passe entièrement dans la tête.

J.M.D. « Cosa mentale ». Mario Praz, dans l’important livre qu’il a consacré à votre oeuvre gravé écrit « qu’il y est fait étrangement référence à l’art du Nord ». Tout se passe comme si l’Italie avait marqué l’homme Velly et beaucoup moins l’art de Jean-Pierre Velly. Qu’en pensez-vous ?

J.P.V. Le Nord, il est en moi. Je suis breton et naturellement je suis attiré par son contraire. Ce n’est pas un hasard si Poussin et Claude Lorrain sont venus et restés ici. Dans les peintures du Lorrain on décèle bien l’influence romaine. Moi, je n’ai encore que 46 ans, et il est vraisemblable que Rome resurgira un jour dans mon travail.

J.M.D. Sans doute l’incubation est-elle très longue. Prenons, par exemple, une de vos gravures « la Clef des songes ». II y a là un personnage de femme très italien; on la croirait sortie tout droit d’une toile de Pontormo.

J.P.V. Oui. Elle semble parachutée d’un ciel italien dans un paysage qui, lui, est rigoureusement tout sauf italien. Cela crée un contraste ; c’est justement le tout et son contraire. Le déséquilibre qui est au-dedans de nous, cette sensation d’être toujours sur le fil du rasoir.

J.M.D. Ce qui également me frappe avec vous, c’est l’intérêt des écrivains et des poètes pour votre travail. Jean Leymarie, Giorgio Soavi, Sciascia, Moravia, entre autres, ont écrit des textes sur vous.

J.P.V. Je préfère le témoignage des poètes et des écrivains. Les vrais critiques d’art sont eux aussi des poètes, les autres ont la mémoire encombrée de références historiques ; ils ont l’obsession du classement et se font gloire de dire : « C’est nouveau », mais la Vénus de Milo est toujours actuelle, Rembrandt toujours vivant. Rien n’est nouveau. Il n’y a que notre vie qui change.

J.M.D. La gravure occupe dans votre oeuvre une place immense. Quels sont vos maîtres ?

J.P.V. II y en a beaucoup. Bresdin, Seghers, Rembrandt, Schongauer, Dürer. . . J’ai commencé sur le chemin de l’art en dessinant, en peignant, mais finalement, j’ai choisi le plus pauvre des langages, la gravure, le noir, le blanc, le point. Le blanc c’est l’acceptation de tous les rayons solaires ; le noir leur négation totale. Le point, pour le graveur, c’est l’impact de la pointe sèche sur une planche de cuivre, si on parle de gravure classique. Qu’est-ce que le trait ? On fait glisser ce point sur la surface du cuivre et on obtient un trait qui peut être, (oh magie !) courbe, brisé, continu et discontinu. Longtemps, je me suis astreint à cette ascèse, refusant tout artifice.

J.M.D. À quel moment la couleur intervient-elle dans ce long itinéraire noir et blanc?

J.P.V. II n’y a pas de date précise. Mais plutôt une introduction très douce, et quotidienne de la couleur. Pour moi un monde nouveau s’est entrouvert après ces années longues, pénibles et joyeuses à la fois où l’avaient emporté la précision, la dureté du noir et du blanc.

J.M.D. Autant votre gravure nous offre une vision pessimiste du monde, (pour ne pas dire apocalyptique) autant une certaine impression d’aube dans vos aquarelles me fait penser, qu’enfin, un monde nouveau peut recommencer.

J.P.V. Plutôt que d’un pessimisme, je parlerais volontiers de réalisme. Je dis souvent : « la vie est une histoire merveilleuse qui finit terriblement mal ». Nous vivons ; Rome est là: l’air est bleu ; et quel que soit le pourquoi et le comment cette mystérieuse affaire, un beau jour on meurt. La mort d’un individu est dramatique pour l’individu qui meurt, et relativement peu pour tous les autres. Maintenant, étendons ce concept à l’humanité entière. Que serait la fin de notre monde ? L’explosion de la planète terre ? Un minuscule accident à l’échelle de l’univers. La condition humaine, c’est le temps. Si nous cherchons à faire abstraction du temps, nous sommes déjà un peu plus libérés. II me plaît avec des couleurs de pouvoir raconter que rien n’est grave, que je vais mourir un jour, mais que l’humanité continuera et même si la vie disparaît un jour sur la terre... C’est une espèce de réalisme qui semble dramatique mais qui en fait ne l’est pas.

J.M.D. Jean-Pierre Velly, votre oeuvre semble être à contre-courant. Elle continue, avec fierté, élégance, opiniâtre ce que l’on pourrait appeler le grand courant italien de la Renaissance ; comment vivez-vous cette situation d’artiste hors de l’actualité des recherches d’aujourd’hui ?

J.P.V. Je vais vous répondre d’une manière très simple. Je suis un homme d’aujourd’hui, je suis en train de parler avec vous à présent; je ne suis pas un fantôme et donc la trace d’aujourd’hui est dans ce que je fais. Malgré moi. J’aimerais bien qu’il n’y ait pas de trace, pouvoir enlever de mon travail absolument toute historicité. Ce serait ainsi atteindre à un discours bien plus ample, plus humain. C’est ce que je m’acharne à faire. Quand j’ai un crayon dans les mains, je veux dessiner, saisir la chose la plus anonyme qui soit. Ce serait mon idéal. Je veux ça.

J.M.D. J’aimerais que nous puissions conclure sur un conseil de Jean-Pierre Velly à ceux qui l’ont suivi. Qu’aimeriez-vous dire aux nouveaux, aux futurs pensionnaires ?

J.P.V. Je me bornerai à ne leur donner aucun conseil. Tout dépend de chacun. A la Villa Médicis, comme partout.

in Dictionnaire vagabond, PLON 2003

ISBN : 9782259190329 (2259190324)

V comme Jean-Pierre Velly (2002, Plon)

voici une version différente et très intéressante

de l’entretien de 1989

Jean-Pierre Velly, comme tant de marins de sa Bretagne natale, s’est noyé. Non pas dans l’océan qui a fasciné et rythmé son enfance. À Audierne, près de la pointe du Raz, mais dans un lac italien. À Bracciano.

Mystérieusement il a disparu. Sans un mot d’explication il a quitté notre monde. Il a traversé la surface du miroir qui fait penser à ces plaques de cuivre sur lesquelles, pendant des années, patiemment, il a gravé les géographies de son univers de visionnaires.

Plus que fils de la Méditerranée, Velly est toujours resté un homme du Nord, même si après son séjour à la Villa Médicis (en 1966 il avait reçu le Grand Prix de Rome pour la gravure) il n’est pas rentré en France et s’est installé à Formello, terre étrusque.

Comme le remarque Alberto Moravia dans un de ses textes sur Velly : “Ses maîtres, ses modèles sont du côté de Dürer, Bosch, Grünewald, d’Hercules Seghers plus que dans l’orbite d’un Mantegna ou d’un Pontormo.”

Et qui sait si Velly n’a pas jeté l’ancre à Formello pour jouir d’une solitude hautaine dans un contexte rural et aussi peu artistique que possible... Noli me tangere aurait pu être la devise de cet homme aristocratique et farouche.

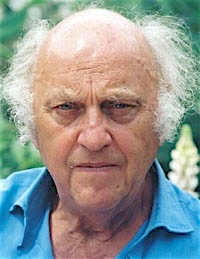

Derrière lui, en partant il nous a laissé des autoportraits et plus que jamais après l’accident ils nous interrogent. Velly semble toujours guetter le glissement du temps, écouter le tic-tac de la vieille horloge. Sans complaisance aucune, avec précision il s’est dessiné, cherchant au-delà de son visage inoubliable de beauté virile et sauvage une image moins éphémère, peut-être un menhir de calcaire de d’os qui survivra à son corps déchiré par des rochers volcaniques dans l’ancien cratère envahi par les eaux.

Toute son oeuvre (peinte ou gravée) est marqué par le sceau de la mort. Même ses fleurs - le plus souvent des lunaires ou des campanules qu’il reproduit fidèlement et si poétiquement (à la manière des aquarelles d’un Dürer) me semblent toujours avoir été déposées clandestinement sur le marbre d’une tombe.

Dans son l’Autoportrait en couleur de 1986, je me demande Velly fixe aussi intensément, les yeux dans les yeux, de son regard inquisiteur. Oui, qui ?

Son oeil gauche de Velly est voilé d’une brume matinale, mais sous la chenille noire du sourcil en accent circonflexe l’oeil droit ne cille pas; la tête haute, Velly affronte la camarde qu’il intimide au point de la faire carapater dans les coulisses. Sur fond de nuit, son portrait est celui d’un Robur le conquérant, d’un astronaute qui s’en revient de la Voie lactée après avoir contemplé la planète terre, sachant de visu qu’elle ressemble, comme l’avait prévu Eluard, à “une orange bleue.”

De nouveau je regarde Velly qui me regarde du haut d’un autre autoportrait (1987). Il a l’air égaré du prophète, les cheveux flottants, le torse est droit, la bouche un rien amère. Les yeux scrutent toujours. Mais quoi? Mais qui? L’approche d’un ennemi ? D’un danger ? Serait-ce, au fil des ans, toujours le même? Pourtant sur ce visage de Condottiere (au sens où l’entendait André Suarès dans son beau livre du voyage italien) je n’aperçois pas la moindre peur. Si angoisse il y a, elle se cache à l’intérieur. Sous l’écorce. Pourtant il est clair pour moi que Velly n’a pas cessé de dévisager sa propre mort. Toujours il a vécu en tête à tête avec elle (comme Rembrandt). Et s’il s’épie dans la glace de sa chambre, c’est seulement pour vérifier où elle en est arrivée avec lui dans son jeu de chat qui, d’un coup de patte, relance la souris juste avant de la croquer.

Chevalier sans peur et sans reproche, Jean-Pierre Velly ou le temps dominé.

A Formello, je m’en souviens, son atelier était celui d’un alchimiste plus que d’un graveur. Dans un environnement chaotique il avait rassemblé le butin de ses longues promenades solitaires dans la campagne: ailes de libellules, ossements blanchis de taupes et de mulots, squelettes en dentelle des petits oiseaux des champs et des bois.

En entrant pour la première fois dans la maison de Velly j’ai eu la curieuse sensation de pénétrer à l’intérieur d’un de ses gravures. Durant mes visites, j’écoutais le crissement presque imperceptible du burin sur la plaque de cuivre et cela me faisait penser à un rat en train de grignoter les poutres.

Certains critiques ont prétendu que son oeuvre était totalement à contre-courant. Peut-être, mais à contre-courant de quoi ? De ce fatras conceptuel et dérisoire qui présentement encombre - pour combien de lunes encore - galeries et musées du monde pour la plus grande jubilation, j’imagine de Marcel Duchamp, le grand négateur, au fond de sa tombe normande...

A contre-courant? Mais est-ce si sûr? Je crois plutôt que dans le silence de son village étrusque, loin des modes, lentement, comme une araignée tisse sa toile, Velly a élaboré une oeuvre exigeante, orgueilleuse, qu’au cours d’un de ses rares visites à la Villa Médicis j’ai essayé de mieux comprendre en l’interrogeant devant un magnétophone tout en buvant avec lui un excellent Chianti.

Après l’évocation de mes souvenirs sur Balthus et avant mon retour en pensée à la Villa Médicis, dans le Dictionnaire vagabond le témoignage de Jean-Pierre Velly arrive à son heure.

Jean-Pierre Velly en 1989

J.M.D. Jean-Pierre Velly, vous êtes peintre, graveur, aquarelliste. En 1967, vous avez été pensionnaire de la Villa Médicis, c’est-à-dire deux ans avant la suppression des Prix de Rome par André Malraux.

J.P.V. Oui, et ironiquement je suis - en ce qui concerne la gravure - le premier et le dernier Grand Prix de Rome. Je venais juste de terminer mes études aux Beaux-Arts et à l’Ecole du Louvre. Tout à coup, me retrouver à la Villa, ce fut comme si j’avais été transporté au paradis. A cette époque l’Académie de France à Rome ressemblait beaucoup à un couvent laïc, mais pour moi c’était aussi un lieu sacré. Durant des mois et des mois, j’ai été confronté avec moi-même : travailler ou ou ne rien faire ? M’adapter ou résister à la fascination de Rome ? Être solitaire ou nouer des relations amicales avec les artistes italiens ? Apprendre ou non leur langue ? En fait - mais je l’ai su que plus tard - tout ne dépendait que de moi seul. Déjà en ce temps-là les Envois de Rome n’existaient plus. Balthus, notre directeur, nous faisait confiance. Si, par exemple, un architecte souhaitait passer quelques mois aux Etats-Unis, sans problème il pouvait y aller. Où même pour tous les autres pensionnaires, peintres, musiciens, graveurs en taille-douce, graveurs sur médailles, si le séjour à la Villa devenait trop pesant, ils pouvaient filer dans les Abruzzes ou retourner en France. Avec la bénédiction de Balthus. En principe, le règlement interdisait ces sortes de caprices, mais Balthus, lui, nous ouvrait la porte. Toujours.

Personnellement je n’ai guère bougé. J’ai travaillé dur. Avec mon «Prix de Rome», une manne inattendue m’était tombée du ciel. A Paris, je vivotais dans une situation financière très inconfortable. Aussi recevoir soudain cinq cent mille lires chaque mois relevait du miracle. Mon bonheur a duré trois ans et quatre mois puisque telle était la durée de la bourse d’un pensionnaire. J’avais un atelier pour travailler. Un pavillon et de l’argent pour vivre. Un directeur inoubliable. Que demander de plus ?

Avec Balthus les frontières n’étaient jamais précises. Le Balthus «restaurateur» a rendu la Villa à une authenticité que je qualifierais d’imaginaire car Balthus a toujours refusé de se laisser enfermer dans le carcan des soi-disant impératifs historiques. Cette tâche titanesque l’a complètement absorbé, au point que pendant les seize années de son séjour romain il a rarement peint et peu dessiné.

Avec nous, j’y insiste, Balthus était profondément amical, tolérant et plus que tout respectueux de notre travail. Il n’intervenait pas. Ne nous jugeait jamais. Avec le recul du temps, je ne parviens plus à dissocier l’homme de son oeuvre. Artiste d’une extrême rigueur il n’a jamais fait le moindre compromis. Pour moi il est un maître. Au-delà de la beauté de ses toiles avec des jeunes filles (nues ou pas), chacun de ses tableaux me parle surtout de la naissance et de la mort. C’est une grande voix solitaire. Comme l’écrit Tristan Corbière, mon poète préféré : « J’ai laissé ma peau à chacun de mes oripeaux.”

J.M.D. A côté de Balthus, quels sont pour vous les autres grands artistes du XXème siècle?

J.P.V. En tout premier Giacometti mais aussi le jeune Giorgio De Chirico qui a su nous ouvrir une porte; je ne sais quel secret il a entrevu, mais presque aussitôt il l’a refermée. M’intéresse aussi le Dalì dessinateur. Morandi. Et plus que tous Francis Bacon qui a osé se montrer à poil.

J.M.D. Après le séjour à la Villa, vous êtes un des rares pensionnaires qui décide de ne pas rentrer en France. Avec votre famille vous allez vous installer à Formello, une petite bourgade au nord de Rome. Pourquoi?

J.P.V. Lorsque mes trois ans et quatre mois à la Villa se sont achevés, avec Rosa ma femme longuement nous nous sommes interrogés: « Nous rentrons en France, oui ou non ? Qu’aurons nous de plus à Paris qu’à Rome? Rien.” Pour moi les lieux géographiques de mon travail importent peu. L’essentiel se passe ailleurs. Nous avons trouvé une vieille maison à Formello qu’à la fin de sa vie D.H. Lawrence a tant aimé. Immédiatement j’y ai respiré un air de liberté, comme si de nouveau je m’étais retrouvé sur la côte bretonne. J’ai eu la grande chance de rencontrer un marchand romain remarquable Giuliano de Marsanich, un « gallerista» qui aime mon travail et qui me donne la possibilité de vivre en paix avec ma famille.

J.M.D. Mais revenons à la gravure. N’était-elle pas par excellence cosa mentale, un processus purement mental ?

J.P. V. Oui bien sûr, cela est vrai non seulement pour la gravure, mais la peinture, la musique, bref pour tout se qui pousse en nous comme une plante. Mais où? Dans notre tête? En réalité, je n’ai jamais très bien su où cela se passe. Peut-être dans le ventre ? Les Anciens, les Grecs, eux, situaient l’épicentre créateur dans le foie. Alors allez savoir... D’autant plus que j’ai parfois la sensation de ne pas être pour grand-chose dans la réalisation d’une toile ou d’une gravure. Je sens parfois dans mon dos quelqu’un qui se sert de moi pour créer des images.”

J.M. D. Dans le texte écrit par Moravia sur votre travail, il souligne l’influence qu’ont exercée sur vous les artistes du Nord.

J.P.V. Oui, le Nord - ou plutôt la lumière du Nord - vit en moi. Je suis né près de la point du Raz et naturellement en même temps je suis violemment attiré par le contraire de mon pays d’enfance: à savoir le bassin méditerranéen. Pour moi; ce n’est pas un hasard si Poussin, natif des Andelys en Normandie, a vécu jusqu’à sa mort à Rome ou si Claude Lorrain a fait le voyage en Italie. L’un et l’autre y sont restés très longtemps. Je n’ai que 46 ans. Un jour ou l’autre, comme dans les superbes peintures de Claude Lorrain, Rome brutalement va surgir dans mes gravures et tout emporter.

J.M.D. Me frappe aussi l’intérêt que vous ont manifesté tans d’écrivains et de poètes: Jean Leymarie, Vigorelli, Sciascia, Moravia et Michel Random, le spécialiste de l’ “art visionnaire”, ont écrit sur vous.

J.P.V. De très loin je préfère la complicité des poètes et des écrivains à celle des historiens de l’art. Le plus souvent ces derniers ont la mémoire encombrée de mille références historiques. Ils “savent” mais ne “sentent” pas. À partir de dates plus ou moins précises, ils veulent tout étiqueter, classer. Ils mettent en fiches les peintures, un peu comme on épingle des papillons dans la naphtaline. Par ailleurs, péremptoirement, ils se font gloire d’affirmer devant une toile « Enfin voilà du nouveau...! », comme si la Vénus de Milo ou les tableaux de Rembrandt n’étaient pas des oeuvres d’aujourd’hui et plus encore de demain!

J.M.D. Vous êtes fasciné par la gravure. En ce domaine quels ont été vos modèles ?

J.P.V. J’en ai eu beaucoup: Bresdin, le maître d’Odilon Redon, Hercules Seghers, Rembrandt, Schongauer, et Dürer. J’ai commencé par dessiner, mais finalement, j’ai choisi le langages le plus humble: la gravure, c’est-à-dire le noir et le blanc. Le blanc ou l’acceptation des rayons solaires ; le noir leur négation. Pour un graveur, le point, c’est l’impact de la pointe sèche sur une plaque de cuivre. Longtemps, je me suis plié à cette ascèse, à cette rigueur un rien janséniste.

J.M.D. Jean-Pierre Velly, votre travail est considéré par certains critiques comme étant à contre-courant des recherches artistiques d’aujourd’hui. Avec fierté, élégance et opiniâtreté, vous semblez vouloir ignorer cette condamnation et renouer avec la tradition - plutôt allemande qu’italienne d’ailleurs. Comment vivez-vous cette situation un peu paradoxale?

J.P.V. Je vais essayer de vous répondre très simplement. Je ne suis pas un fantôme. Je suis un homme d’aujourd’hui. Pourtant j’aimerais beaucoup dans mon travail être capable de supprimer toute référence historique. Quand je tiens un crayon au bout de mes doigts, je veux, je dois dessiner. Un point c’est tout.

J.M.D. À quel moment la couleur intervient-elle dans votre long voyage en noir et blanc?

J.P.V. Je ne me souviens pas d’une date précise. Après de longues années pénibles et joyeuses à la fois, dominé par l’âpreté du noir et blanc, avec l’arc-en-ciel des couleurs un monde nouveau s’est entrouvert pour moi.

J.M.D. Autant vos gravures proposent une vision relativement pessimiste du monde autant, par contraste, vos aquarelles apportent une impression d’aube.

J.P.V. Pessimisme? Non. Je parlerais plutôt d’un réalisme plus philosophique que pictural. Souvent je répète : « la vie est une belle histoire qui finit mal ». Nous avons mille gourmandises, mille curiosités ; Rome est là toute proche, pour moi toujours aussi envoûtante. Je sais que je vais mourir. Si je transpose mon aventure personnelle à l’échelle de l’humanité toute entière, quelle en sera la signification? La fin de notre monde?L’explosion du globe terrestre ? En fait, à la dimension de l’univers et des galaxies, ce ne serait qu’un accident dérisoire. On en parlerait à peine dans les gazettes de Mars, la planète rouge. La condition humaine, c’est le sablier. Si nous pouvions écarter la menace du temps, déjà nous serions un peu plus libres. Avec la couleur, j’ai voulu suggérer que rien n’est jamais très grave. Certes je vais mourir mais la race humaine, elle, poursuivra sans moi son étrange destin. Si la vie devait complètement disparaître de notre planète quel serait le problème?”

En 1990 au cours d’une partie de pêche, sous les yeux de son fils, Jean-Pierre Velly tombe à la renverse de la barque. Dans les eaux profondes du lac de Bracciano il disparaît. Malgré de longues et minutieuses recherches menées par des plongeurs spécialisés venus de Pise, jamais son corps ne sera retrouvé. Sans doute a-t-il aspiré dans une des nombreuses galeries souterraines ouvertes au fond du cratère volcanique.

Le jour des funérailles son cercueil était vide. J’ai alors repensé à Tristan Corbière, Breton comme lui, l’auteur des Amours Jaunes, le poète visionnaire, solitaire, souffreteux, et mort à trente ans. Jean-Pierre l’aimait beaucoup et le plaçait au-dessus de tout. Corbière, lui aussi, avait trouvé en Italie, à Naples notamment, un certain apaisement à ses angoisses.

Il n’y a pas longtemps, dans Anthologie de Georges-Emmanuel Clancier, j’ai retrouvé un très court poème de Corbière qu’à mon prochain passage à Formello je me promets d’aller lire à mon ami Jean-Pierre Velly.

Petit mort pour rire

Ne fait pas le sourd: cercueils de poètes

Pour les croque-morts sont de simples jeux,

Boîtes à violon qui sonnent le creux ...

Ils te croiront mort - Les bourgeois sont bêtes -

Va vite, léger peigneur de comètes !

voir l’article publié dans VILLA MEDICIS 1989